Ya no vivimos de la permanencia sino del cambio. Nos vemos en la obligación de transitar sin la posibilidad de enraizar, convirtiendo la búsqueda de constantes en un camino sembrado de obstáculos. La era de las conexiones rápidas e invisibles está debilitando nuestro sentimiento de apego por la fisicidad. No solo las relaciones humanas están en riesgo, sino también nuestro vínculo con el mundo material: aquel que guarda la cualidad silenciosa de conmovernos, completarnos y despertar el tan necesario sentimiento de anclaje, de hogar.

La arqueología de los siglos venideros arrojará luz sobre nuestras costumbres actuales. Podrá reconstruir la naturaleza de nuestras relaciones y esbozar hipótesis sobre nuestras prioridades vitales a través del análisis de los objetos que dejamos atrás. Parece claro, entonces, que los artefactos que producimos y con los que convivimos a diario son un espejo de nuestro ingenio y recursos como especie, pero también de nuestro posicionamiento ideológico. En este escenario complejo y cambiante, el diseño se revela como una pieza clave para repensar nuestra relación con lo tangible.

Los objetos cotidianos conforman un paisaje visual sobre el que no solemos reparar pero que recorremos cada día: nuestra propia casa, la oficina, la escuela, la ciudad misma. No obstante, si atendemos a nuestro entorno más cercano con una mirada activa y consciente podremos descubrir en esos acompañantes de nuestra cotidianidad pequeñas dosis de memoria. A veces, a través de piezas icónicas y universales dotadas de lo que Bruno Munari llamaba «invariantes» y, en otras ocasiones, con objetos anónimos.

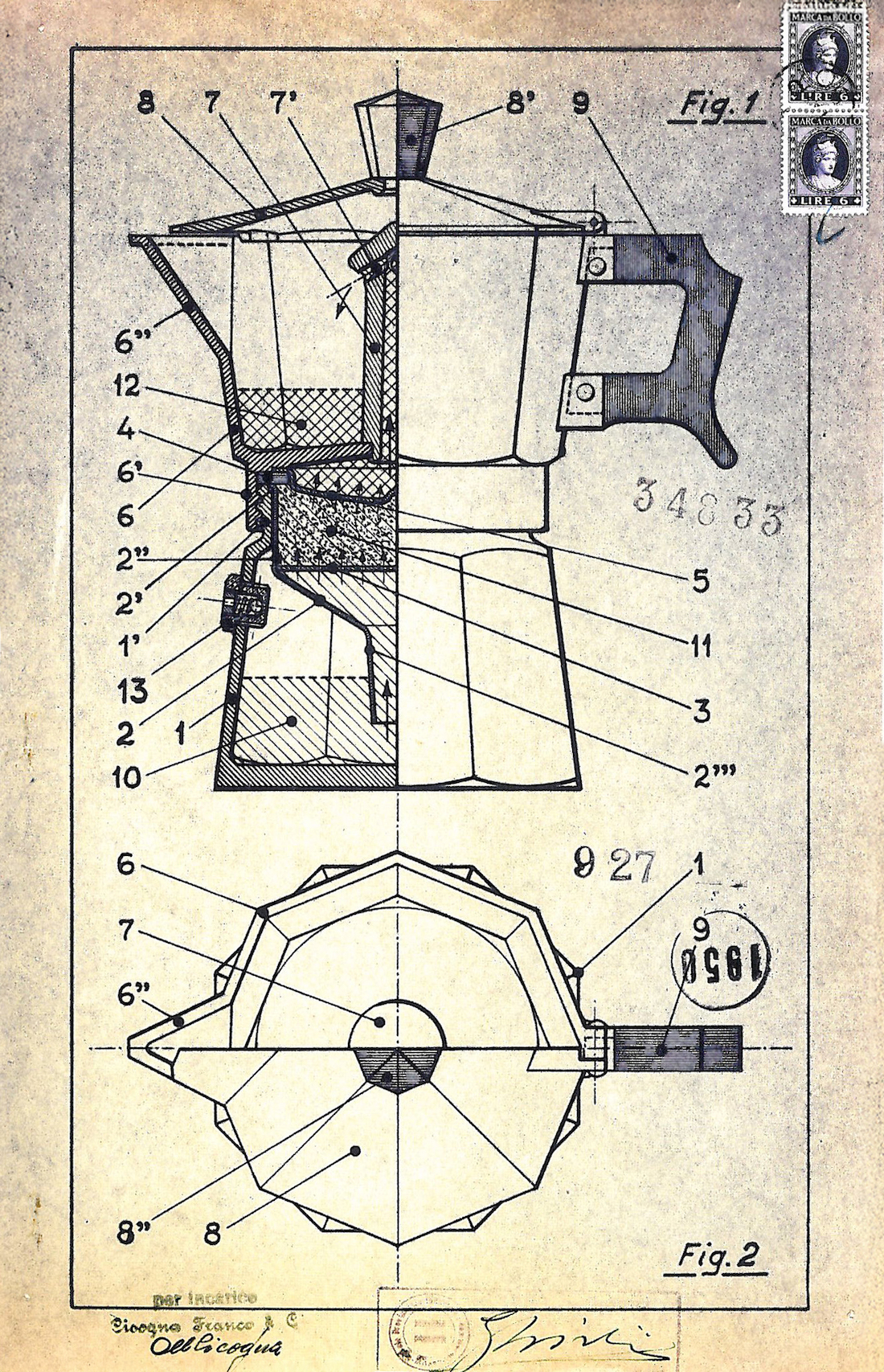

Planos de la «Cafetera Moka Express», un icono atemporal del diseño cotidiano (Alfonso Bialetti y Luigi de Ponti, 1933).

El profesor de antropología cultural Igor Kopytoff señala que los objetos tienen biografía. Asumiendo este supuesto, entendemos que éstos, así como los seres humanos, presentan también un origen, un estatus, una trayectoria y una edad. Por supuesto, están sujetos a los cambios, a la mutaciones de valor y a la influencia de la cultura que los produce y consume. Además, es inevitable considerar su tendencia misma a la mercantilización.

La visión de los objetos como «solucionadores de problemas» se vio complementada en el siglo XX —sobre todo a partir del período de entreguerras— cuando, habida cuenta de la carga emocional que existe en el proceso de consumo, se incorpora el deseo como ingrediente en las estrategias de venta. Quizá haya llegado el momento de repensar nuestra posición a la hora de consumir y considerar nuestra capacidad de decisión, así como situar en el centro del debate sobre la cultura material la relación que mantenemos con los objetos que nos envuelven.

En contraposición a los ciclos compulsivos de compra–uso–desecho, las emociones también pueden ser responsables de generar en un objeto la cualidad de irremplazable. Esta «durabilidad emocional» de la que nos habla el diseñador británico Jonathan Chapman puede contribuir a reducir los niveles de desperdicio y a templar el consumo impulsivo.

El diseño emocional no pasa únicamente por fabricar piezas físicamente más duraderas por el hecho de ser resistentes. Se trata de otro tipo de resistencia: la del apego, la de la persistencia ante las modas y la resiliencia ante el deterioro, ante el tiempo.

Una imagen clara de resistencia la encontramos en «Assemble with Care» (ustwo games, 2019), un breve videojuego narrativo en el que Maria, una manitas itinerante, repara objetos cotidianos en los lugares donde aterriza de manera efímera. Sus trabajos no son solo intervenciones técnicas sino también tareas de reconstrucción de relaciones, recuerdos y afectos, de manera que la reparación se convierte en un acto de cuidado.

Fotograma del videojuego «Assemble with Care» (ustwo games, 2019) © ustwo games.

Esta condición de familiaridad, referencia y memoria no suele ser resultado de la pasividad. Por tanto, cabe considerar nuestra contribución a dignificar y preservar el espíritu del objeto, una suerte de ese «aura» de la que hablaba Walter Benjamin, para completar esa relación bilateral. Sea cual sea su función, será indispensable el mantenimiento de una relación íntima, la generación de lazos; así lo confirma el pensador y crítico de arte japonés Soetsu Yanagi cuando nos dice que «cuanto más se usa el objeto, más bello se vuelve; y cuando más lo usa un usuario, más lo ama».

Con todo, la disciplina de diseño no debe comprenderse como una práctica para dar forma a los objetos sino como una herramienta más para la transformación social. Las decisiones técnicas también tienen carácter simbólico y político, de modo que pueden impulsar la generación de relaciones más conscientes y afectivas con lo material que, a fin de cuentas, sirvan para cuidar mejor nuestra realidad y nuestra forma de estar en el mundo.

Tal es el potencial evocador del universo material, que puede acercarnos tiempos olvidados a la vez que invocar una historia de vida anónima, actuando como un auténtico contenedor de memoria. A este respecto, el filósofo Joan-Carles Mèlich nos recuerda que «el humano es un ser que, de manera inevitable, no tiene más remedio que crear lazos con las cosas, lazos que son decisivos en su forma de habitar el mundo». Sin esta categoría relacional que nos mantiene apegados a la fisicidad, la experiencia vital corre el riesgo de resultar incompleta.